亀甲竜のツルが伸びてきた!

でも、きれいにツルを巻くのが難しい…

本記事では、このようなお悩みを解決します!

\この記事を書いた人/

About me

hitorizumu運営者 – oi –

- 園芸歴3年目のアラサー会社員

- 賃貸で約30種の植物とボタニカルライフ満喫中

- アガベ、パキポディウムが好き

「亀甲竜」は、成長期になると塊根部の頂点からツルが伸びてきます。

このツルは放っておくとどんどん伸びていき、おしゃれとはかけ離れた見た目になってしまうことも…

その対策として、ワイヤーなどで支柱を作り、ツルを巻きつけていく方法が一般的です。

このワイヤー作りが意外と難しい!

本記事では、

- 亀甲竜のツルの巻き方

- ツルを巻き付けるためのワイヤー支柱の作り方

- ワイヤー支柱をきれいに作るコツ

について自分なりのやり方・コツを解説していきます。

こちらの記事もオススメです!

亀甲竜は成長期になるとツルが伸びる

亀甲竜には、「アフリカ亀甲竜」と「メキシコ亀甲竜」と呼ばれる2種類が存在しています。

- アフリカ亀甲竜:ディオスコレア・エレファンティペス

- メキシコ亀甲竜:ディオスコレア・メキシカーナ(マクロスタチア)

それぞれ生育期が異なり、「アフリカ亀甲竜」は春秋型、「メキシコ亀甲竜」は冬型になります。

それぞれ生育期が異なります。

僕が育てているのは、まん丸の塊根部が特徴的なアフリカ亀甲竜(ディオスコレア・エレファンティペス)です。

こちらは春秋型のため、夏になると休眠し、秋になると成長期に入ります。

我が家の亀甲竜の様子です!

徐々に葉が枯れてきます。

すべての葉が黄色くなり、その後落葉しました。

休眠から目覚め、頂点からツルが伸びてきました。

このように、夏になると休眠して落葉し、秋になると目覚めてツルが伸び始めます。

僕のように室内で育てている場合は、気温の高い9月上旬でも休眠から目覚めることもあります。

亀甲竜のツルはワイヤー製の支柱に巻き付けるとおしゃれ

成長期になり伸び始めてたツルは、放っておくとどんどん伸びていきます。

伸びれば伸びるほど根本に負荷がかかり、自立するのが難しくなるため、次第に周囲にあるものに巻きつこうとします。

好みの問題でもありますが、ツルが伸び放題の亀甲竜はあまり見た目がよろしくありません。

ツルがあちこちに伸び放題だと、見栄えが悪いですよね…

そこで、支柱を立ててツルの巻きつけ先を用意してあげると、

- おしゃれでスッキリした見た目になる

- 育成スペースの場所を取らなくなる

といったメリットがあります。

特にこだわりが無ければ、支柱を立てて見た目を整えた方がベストです。

亀甲竜のワイヤー支柱の作り方、ツルの巻き方のコツを解説

ここからは、

- 自分流の支柱の作り方

- 支柱をきれいに作るためのコツ

についてお話ししていきます。

理想形はこちら

まず、自分の中の理想の形がこちらの方のInstagram投稿になります。

おしゃれすぎる…!!

僕のこだわりとしては、

- きれいな円形であること

- ワイヤー支柱が目立たないこと

です。

支柱には色々な形がありますが、僕はフラワーリースのような外観にしたいので、きれいな円形の支柱を作っていきます。

また、支柱は目立たせたくないので、塊根部のうしろに隠れるような形状のワイヤー支柱を作成します。

用意するもの

用意するものは下記の通りです。

- 太さ1.5〜3mm程度の園芸用ワイヤー

- ニッパー(はさみでも代用可)

まず、園芸・盆栽用のワイヤーです。僕が使用したのは、こちらのような太さ2mmのアルミ線です。

ワイヤーの太さは、1.5〜3mmくらいがおすすめです。

- 細すぎる:形状が安定しない、自立しづらい

- 太すぎる:曲げづらい、ワイヤーが目立つ

といった理由から、僕は上記のような太さ2mmの商品を使用しました。

太さ2mmのものが個人的にはとても扱いやすかったです。

カラーについては、黒・緑といった商品もよく売られていますが、アルミ線がいちばんおしゃれに見える気がしています。

ただ、若干ワイヤーが目立ってしまうのため、気になる方には緑色のワイヤーをおすすめします。(葉がたくさん増えれば隠れるので特に問題なしです)

また、ワイヤーをカットするためのニッパーがあると作業しやすいです。アルミ線は軟らかいので、一応はさみでも代用可能です。

亀甲竜のワイヤー支柱の作り方

それでは、ワイヤーで支柱を作っていきましょう。

きれいに作るためのコツはとても簡単で、

円筒のもので型を取る

これだけになります。

まずは、ワイヤーをきれいな円形に曲げるために、身のまわりにある円筒のもので型を取りましょう。僕はガムテープを使用しました。

他にも植木鉢や軽量容器、トイレットペーパーなど色々活用できると思います!

ワイヤーで作る輪っかのサイズは、鉢の幅と同じか少し大きいくらいが個人的にはちょうどいいかなと思います。

ちょうど良いサイズの円筒のものを見つけたら、下記のようにワイヤーをぐるっと巻きつけます。押し付けるようにジワジワ巻くのがポイントです。このひと手間が出来映えを左右します。

すると、このようなきれいな輪っかを簡単に作ることができます!

ただ手曲げするとぐちゃぐちゃになりやすいですが、円筒のものに巻き付けるだけできれいに作ることができます!

その後、別のワイヤーで土に刺す脚部分を作ります。

僕は円形部と脚部を分割して作りましたが、1本のワイヤーで作ってしまってもいいと思います。

作る際のポイントは

- 2本脚にすること

- 脚の幅を広くしすぎないこと

です。

2本脚にすることで支柱が回転しにくくなり、しっかりと自立してくれます。また、脚の幅を広くするとワイヤーが目立ってしまうので、亀甲竜の塊根部に隠れるくらいの幅にしておきましょう。

また、脚部の長さは鉢の底に刺さるくらいまで長くしておきましょう。短すぎると固定力が弱くなり、支柱が倒れてしまう場合があります。長すぎた場合は後でカットすればOKです。

ここまでできたら、後は土に刺し込むだけです。

完成形がこちら!

土に刺した状態がこちらになります。

脚部は目立たせたくないので、塊根部の真後ろに挿します。このようにすると、正面から支柱の脚部が見えなくなりスッキリとした印象になります!

脚部は土の奥深くまでしっかりと挿し込み、ワイヤー支柱のぐらつきや回転が起きないようにします。

上記の手順で、簡単にきれいな支柱を作ることができます!

亀甲竜のツルの巻き方

ある程度ツルが伸びたら、ワイヤー支柱に巻きつけていきましょう。ツルの癖が強くてうまく巻きつけない時は、たこ糸などで一時的に縛ってあげるとやりやすいです。

下記が1週間後の写真です。ぐんぐんツルが伸びていくので、必要に応じて糸固定を追加します。

しばらくすると、ツルがワイヤーの存在を感知して自分から巻き付いてくれるようになります。ここまできたら、糸を外してもOKでしょう。

亀甲竜の成長記録

本記事内でワイヤー支柱を取り付けた亀甲竜の成長記録を、1ヶ月ごとに残しておこうと思います。

月の初めに追記していこうと思います。

きれいなリースは完成するのでしょうか…?今後が楽しみです。

2023年9月 ワイヤー支柱を取り付け

先ほども載せた画像ですが、2023年9月5日にワイヤー支柱を取り付けました。

まだツルが伸び始めたばかりです。

1週間後の9月12日には、ツルがほぼ1周しました。

それから約2週間後の9月27日には、2,3周くらいツルが伸び、葉も増え始めました。

ちなみに、育成環境は植物育成LEDライトオンリーになります。

使用しているLEDライトは、

- Hasu38 spec9(スポットライト型)

- GREENSINDOOR 600W相当(パネル型)

になります。

Hasu38 spec9はこちら!

2023年11月追記

僕が購入した個体は1年以上不具合なく使用できていますが、今後購入を検討されている場合はご注意願います。(商品リンクも削除いたしました。)

最近は所持している植物が増えすぎて、LEDライトの数がまったく足りていません…

まんべんなく光を浴びせるために、水やりのたびに置き場をよくチェンジしています。

そのため、Hasu38の光に当てたり、GREENSINDOORの光に当てたり…と、コロコロ環境を変えています。(あまりよろしくない気はしますが)

2023年10月 たぶん4、5周くらいした

下記3枚は10月9日に撮影しました。休眠から目覚めてほぼ1ヶ月が経過しました。

さらにグルグルとツルが周り、おそらく4,5周はしたんじゃないかな〜と思います。

上記画像で言うところの右下あたりだけ葉数が少なく不安です。きれいなリースに仕上がるかな…?

ただ、以前よりも確実にしっかりとした葉が生えてきました。ハートの形で最高にかわいいですね!

次に、10月19日の様子です。葉のボリューム・密度がかなりアップしました。

この頃は、基本的にパネル型LEDの下に置いて育てていました。Hasu38のようなスポットライト型のLEDよりも、パネル型LEDの方がまんべんなく光を浴びせることができるため、上記写真のように葉と葉の間隔が詰まってきました。

2023年11月 ワイヤーが見えなくなるほど成長

こちらは11月23日の写真です。(前回から約1ヶ月、撮影をサボってしまいました)

ワイヤーが見えなくなるほど、葉が増えてきました!

上から見るとこんな感じ。

ここでちょっとした実験をしたくなりました。

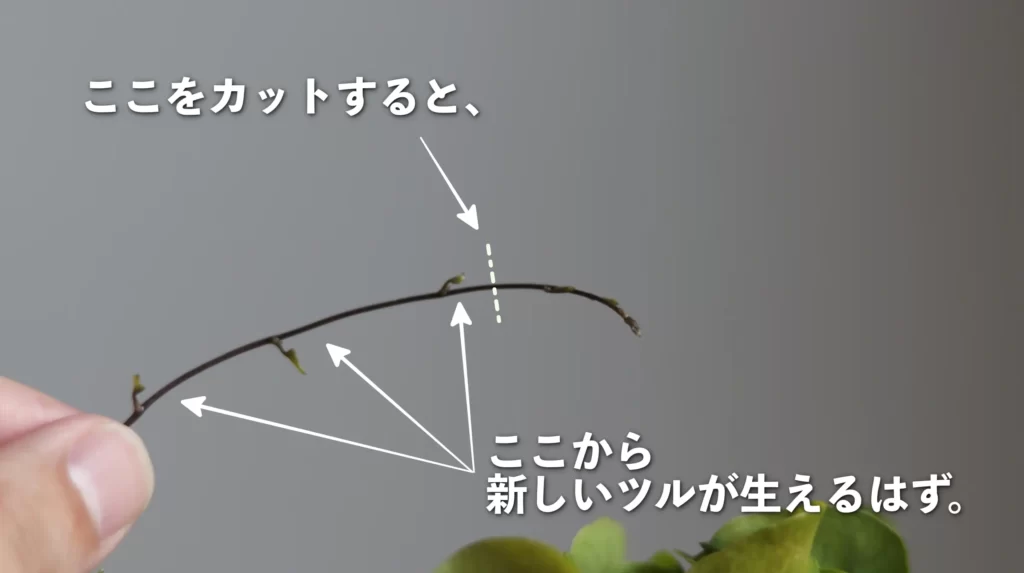

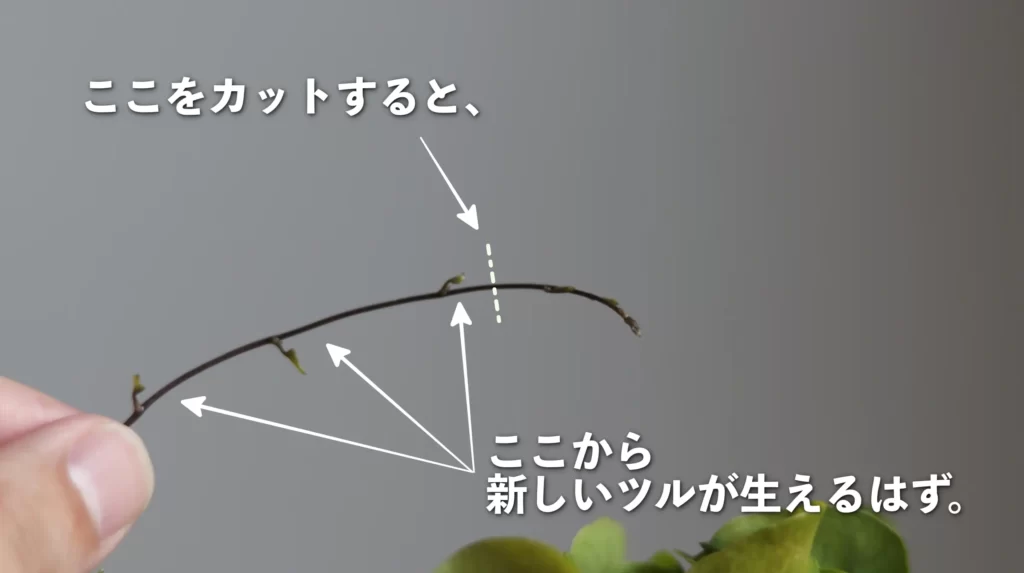

植物は一般的に「頂芽優勢」と呼ばれる性質があります。

頂点が優先的に成長すること。亀甲竜の場合、ツルの先端が頂点にあたります。

観葉植物などは、頂点の枝をカットすると代わりに脇芽の成長が促進されるので、カットした箇所の近くから新しい枝が生えてきます。

亀甲竜も同じだとすると、ツルの先端をカットすることで下記画像の位置から新しいツルが生えてくるのではと考えました。

ということで、写真の点線の位置でカットをしてみました。

2023年12月 剪定した結果…

こちらが12月10日の写真です。これはもう完全にリースです!

クリスマスに間に合いそう…!!

ちょっと後悔しているポイントですが、ワイヤーの輪っかはもっと大きくしてもよかったかなと思っています。大きいほど見栄えが良さそうが気がして。

また、実験でカットした箇所については、下記写真の通り新しいツルがたくさん生えてきてくれました!実験成功です。

もしかすると、亀甲竜は積極的に剪定した方がいいのかも…?葉数が増えれば、その分きれいなリースを早く作れますよね。

とりあえず現状はここまで。またある程度成長したら、写真を撮って追記しようと思います。

終わりに

亀甲竜の今後の成長が楽しみです!

いかがでしたでしょうか。上記のやり方できれいな支柱を作ることができたので、記事にまとめてみました。

その他、こんな記事も投稿しています。ご興味あればご覧ください^ ^

最後までご覧いただきありがとうございました!

コメント